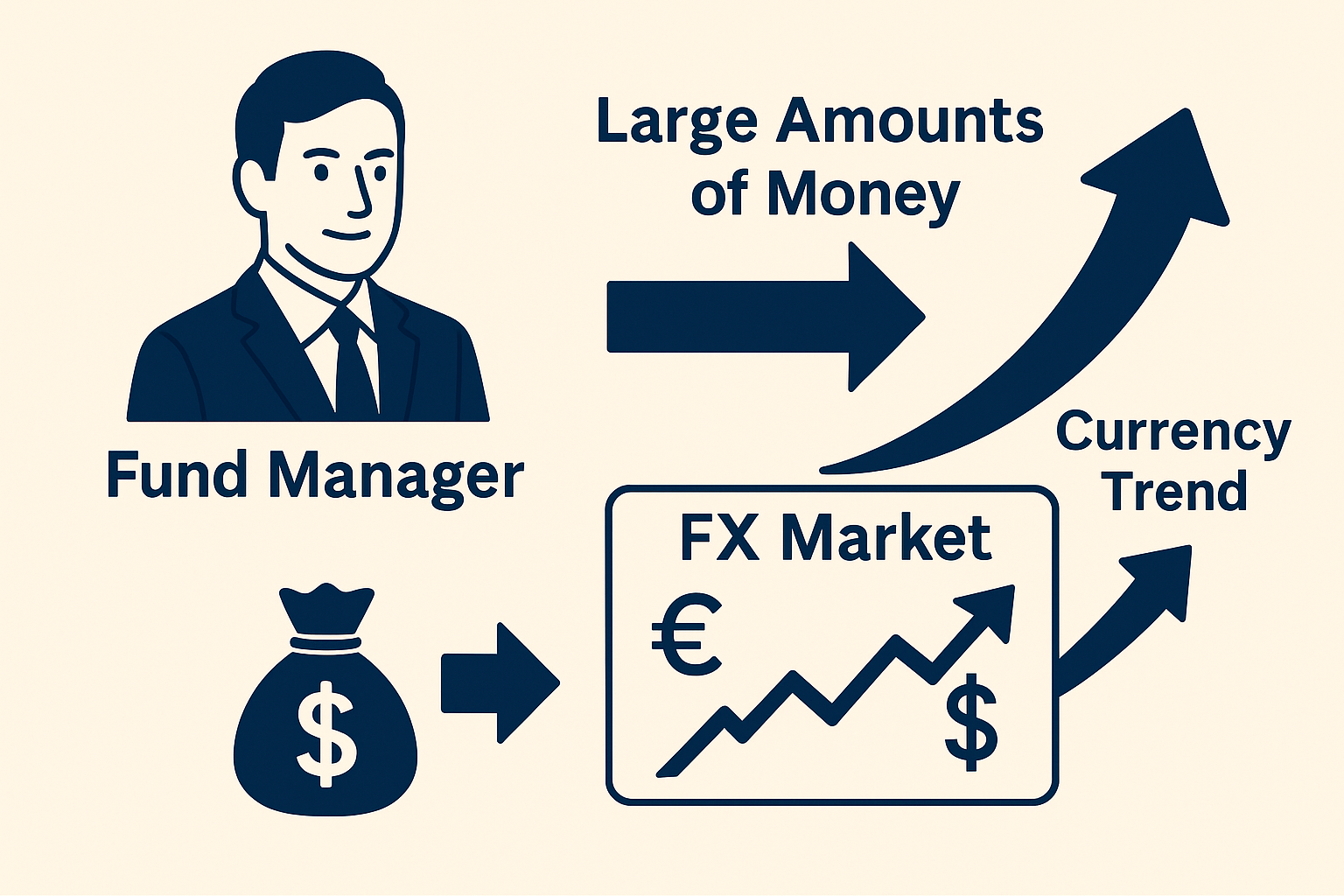

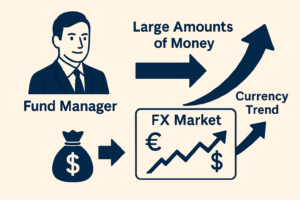

為替相場の背後で何が起きているのか。

この問いに明確に答えられるトレーダーは少ない。だが実際の為替市場では、相場を動かしているのは「経済指標」や「ニュース」ではなく、ファンドマネージャーによる莫大な資金の投下だ。

為替チャートが突然大きく動くとき、そこには必ず大口の通貨取引がある。

その資金の出所こそが、ヘッジファンド、アセットマネジメント、プライベートエクイティ、そして公的年金ファンドといった機関投資家たちだ。彼らファンドマネージャーは、どのタイミングで、どの通貨に、どれだけの金額を投じているのか。そしてその仕掛けは、どのような戦略やロジックに基づいて動いているのか。

この仕組みを理解しないまま為替チャートを見ても、表面的な動きしか見えない。だが、ファンドの資金フロー、ストップロスの設計、利益確定の判断基準を理解すれば、チャートの裏にある「本当の力学」が見えてくる。

本稿では、実際の相場で観測されたファンド勢の動き、ストップ注文の配置、資金流入のタイミング、さらにはジョージ・ソロスや村上ファンド、カーライルグループといった実在のプレイヤーがどのように通貨市場へアプローチしてきたのかまで、徹底的に掘り下げていく。

為替市場の本質を「金の流れ」から理解することで、あなたのトレードの精度は飛躍的に高まるはずだ。

表面的な値動きの裏にあるもの

為替相場が突然動くとき、多くの個人トレーダーは理由を探す。ニュース、指標、要人発言……だが、実際に相場を動かしているのはそれではない。市場を動かすのは、圧倒的な資金の流れだ。そして、その流れを生むのがファンドマネージャーたちの決断である。

彼らがどのタイミングで、どれだけの金を、どのような意図で為替に投じるのか。この仕組みを理解しなければ、チャートの本当の意味は見えてこない。

ファンドは「為替」単体では動かない

ファンドマネージャーは、為替を利益目的で直接トレードしているわけではない。彼らが動く理由は、通貨ではなく投資対象の変更にある。

例えば、米国ファンドがドイツの電力会社に巨額投資を決めた場合、ドルからユーロへの通貨転換が必要になる。この為替取引が、何のニュースもない時間帯にユーロ買いを発生させる。

特にプライベートエクイティ型のファンド、たとえばカーライルグループなどは、クロスボーダーM&Aや現地通貨でのヘッジに伴い、事前に大量の為替ポジションを形成する。彼らにとって為替はツールでしかなく、チャートがどう動いているかではなく、いくら移す必要があるかが判断軸となる。

運用資金の流動タイミングは四半期末が鍵

ファンドが通貨に資金を投じる頻度として最も明確なのが四半期末、特に3月末と12月末だ。理由は以下の通り。

- 会計年度末での資産評価と報告書対応

- 株式、債券、リートなどとのリバランス

- リスクアロケーションの調整と為替ヘッジの再構築

たとえば年末に米系ファンドが海外株を利確すれば、外貨をドルに戻す取引が生じる。これがドル買いとなって為替に影響を与える。中でも影響が大きいのが、外貨建て資産を大量に保有するGPIFのような公的機関や、カーライルグループのようなPEファンドによるクロスボーダー投資だ。

どれほどの金額が動くのか

米財務省のTICデータを見ると、ある1か月で米国への外国資本流入が1,500億ドルに達した例もある。これは為替市場に直接影響を与える規模だ。

同様に、IMFが公開しているCOFER(外貨準備の通貨構成)や、CFTCのIMMポジションは、各国中銀やヘッジファンドがどの通貨にどれだけの建玉を持っているかを定量的に確認できる。

このデータをもとに、ファンドのポジショニングの偏りや資金の流入出が逆算できる。

村上ファンドと為替市場の隠れた接点

村上ファンドが株主還元を企業に要求した結果、多くの日本企業が外貨建て資産を売却し、自社株買いや配当に回した。これによりドルから円への為替取引が生まれた。

トレーダー目線では見逃しがちだが、企業財務の構造改革が、数百億単位で為替需給を動かす実例だった。実際、ある大手製造業では、村上ファンドからの提言後に800億円超のドル建て資産を売却し、全額円に換金した。

ジョージ・ソロスの「通貨制度崩壊トレード」

1992年、イングランド銀行がポンドを守る姿勢を崩さないなか、ジョージ・ソロスは通貨防衛が不可能だと確信して売り浴びせを行った。

英中銀は利上げで応じるが、数日後に防衛放棄。ソロスは一夜にして10億ドルの利益を得た。このとき、ソロスは「まだ政策変更が表に出る前に仕掛けていた」。本質は、相場で勝つ者は報道よりも先に動いているという事実だ。

カーライルグループの現地通貨資金移動

2022年のアジア不動産投資ラウンドでは、カーライルグループがマレーシア、ベトナム、韓国などで現地法人設立を進めていた。

このとき、各国の取引銀行を通じて現地通貨での資金移動が断続的に発生。USD→KRW→SGD→MYRといった流れが観測され、それに連動してアジア通貨の動きが鈍くなり、一定の水準で反転を繰り返した。

実際には、資金移動の波がチャートにパターンとして現れていたということだ。

タイミングは非連続で訪れる

大口資金は毎日一定に流れるわけではない。重要な出来事の直後、あるいは何もない静かな相場の中でこそ、大口の注文が入ることがある。

- 中央銀行の政策転換(FOMC、ECB)

- 金利差や地政学リスクの変化

- 株価指数の急変とリバランス

- M&A決定直前の現地通貨調達

カーライルグループがアジア市場に投資する際、事前に現地通貨を用意する必要がある。表面上は何も起こっていない時間帯に、バーツやウォンの買いが発生し、それが為替に異常な波を生む。

ストップロスの仕組みと利確タイミング

ファンドのストップロスは、個人のように20pipsではない。シナリオが崩れる地点まで深く置かれ、しかも段階的にリスクヘッジされている。

- 出口としてオプションヘッジを同時に構築

- 出来高急増水準、心理ラインの終値ブレイクでのみ発動

- 板の薄い時間帯での発動を避ける戦略的配置

利確も同様で、最大値幅を狙うのではなく、報告書に確実に数字が反映されるラインで計算されている。

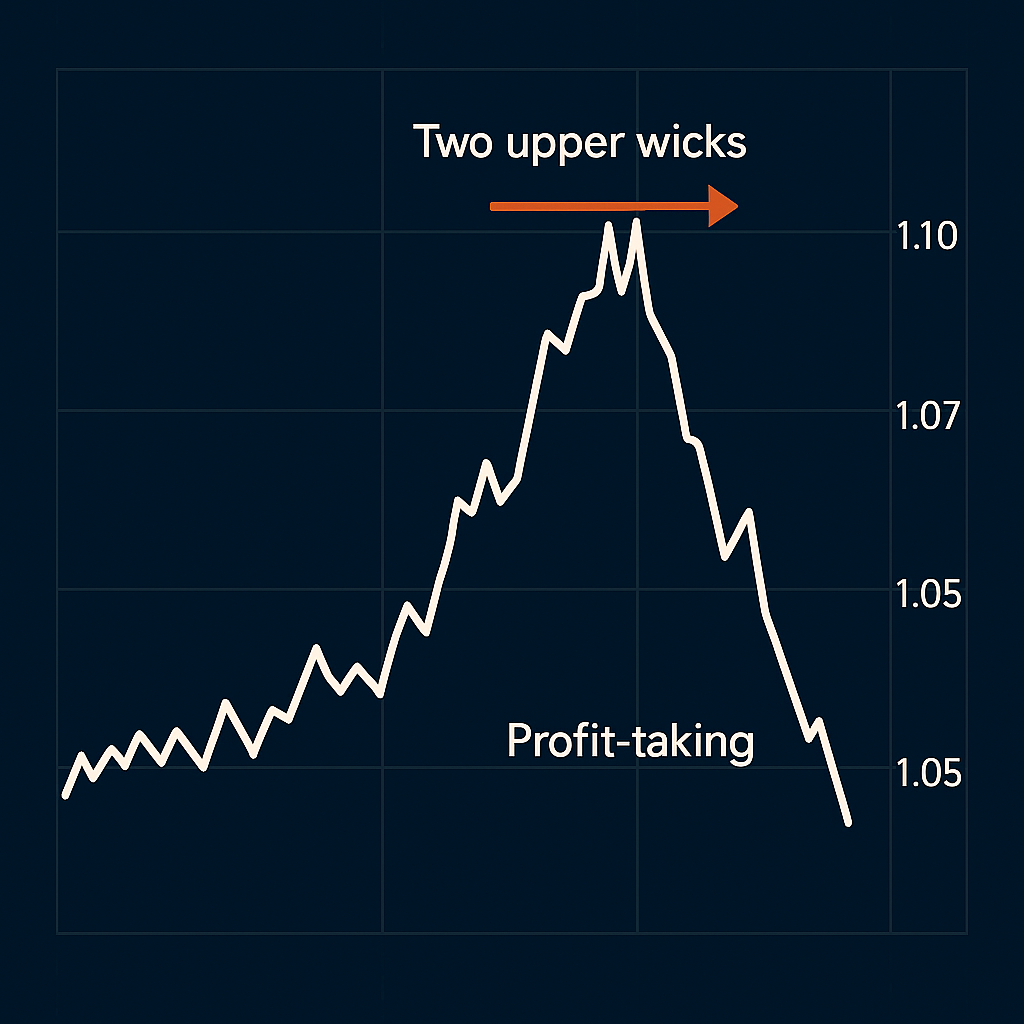

たとえばIMMでユーロロングが過剰になっていた2023年7月、ユーロドルが1.10を超えた瞬間に利確が集中し、反転した。これは「数字として十分」だったからだ。

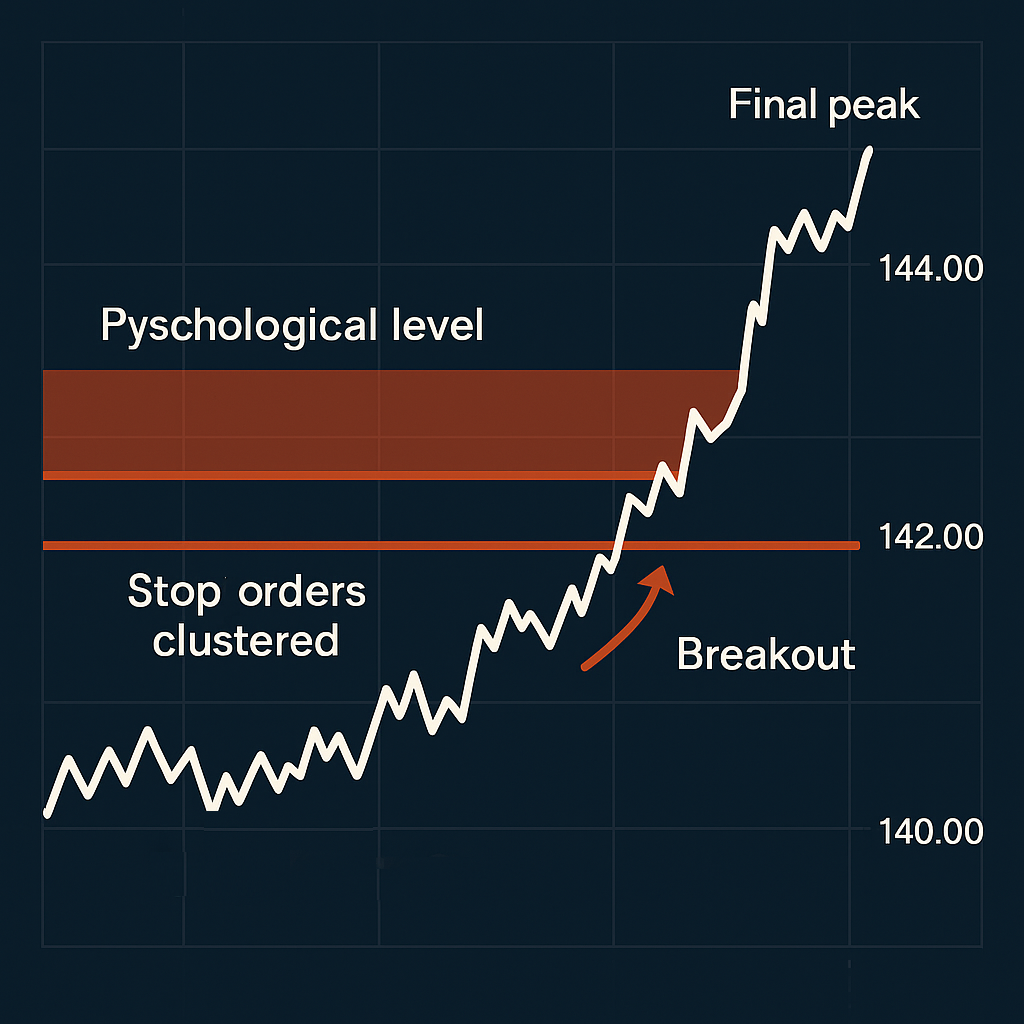

実例1:ドル円142円突破(2023年6月)

ロンドン時間直後、142.00の心理節目を一気に突破。板の売り厚みをものともせずに142.30まで上昇。その後押し戻されたが、再度ロング構築で144円に到達。

このとき個人のストップが集中しており、明らかにファンドの仕掛けが読み取れた。前日から142.00下にストップ狩りを狙った板形成が行われており、準備された上での上昇だった。

実例2:ユーロドル1.10到達後の失速(2023年7月)

IMMでユーロロングが過去最高水準まで膨らんだ状態で1.10到達。市場は「年内1.15」予想が支配的だったが、結果は真逆。

高値圏で2本の上ヒゲが連続。翌週からは1.0850割れまで急落。これは明確なファンドの利益確定がトリガー。ポジションが積み上がりすぎていたため、利確は玉突きのように進行した。

実例3:豪ドル戦略撤退(2022年9月)

米CPIが予想を上回り、米ドル全面高。豪ドルロングのファンド勢が、一斉にポジションを手仕舞った。東京時間で0.6450を割れ、ロンドン時間で売り加速。0.6350まで下落。

この場面では、ストップは単なる価格帯でなく、「米CPIでシナリオが崩れたこと」を受けてトリガーとして設定されていた。

市場の裏側に流れる資金の意志を読む

ファンド勢はニュースで動かない。テクニカルで売買しているわけでもない。相場の本質は、金の流れにある。

それは企業のM&Aや資産売却であったり、プライベートファンドの現地通貨送金であったり、政策転換への先回りであったりする。

だが、チャートにはその痕跡が必ず残る。個人が勝ち組になるためには、その「痕跡」を、価格やローソク足の動きの中から感じ取る力を養うことだ。

それが、僕が相場に生き続ける上で得た最も本質的な教訓だ。

もし、あなたがファンドマネージャーだったら

ここで少し視点を変えてみよう。もし、あなたが10億円以上の資金を任されたファンドマネージャーだったら、どんな判断基準で為替市場にアプローチするだろうか。

まず、あなたには月間の運用成績を出す責任がある。ミスをすれば、クライアントは資金を引き上げ、報酬も評価も下がる。つまり、勝ち続けなければ、立場そのものが消える世界だ。

そんな中、以下のような制約と判断軸であなたは動くことになる。

毎日ポジションを取ることはない

まず、常に市場にエントリーすることはしない。むしろ、何もせずに機会を待つ時間のほうが圧倒的に長い。理由は単純で、10億円を一度に投下しても滑らずに執行できる場面は限られているからだ。

板が薄い東京早朝やアジア祝日では、数千万ドルを投じると簡単にレートが飛ぶ。だからファンドマネージャーは、ロンドン・ニューヨーク時間の流動性が高い場面を選び、板の厚みや出来高を確認してから投入する。

ストップロスは「価格」ではなく「シナリオ」で設計する

仮にドル円を買ったとしても、あなたのストップロスは145.00のようなキリのいい数字ではない。あなたが見るのは、政策金利の見通し、金利差、需給、経済成長率などを加味した「前提シナリオ」だ。

このシナリオが崩れたときが撤退タイミング。例えば、FOMCで想定外の利下げが示唆されたとすれば、その瞬間、あなたのロングはロジックを失う。価格が上か下かではなく、「前提が壊れたかどうか」で判断する。

利益確定の基準はマーケットの反応

想定通りにドル円が上昇したとしても、あなたは天井で売ろうとはしない。むしろ、他のファンドが追随してきて、IMMポジションが偏り始めたとき。ニュースが追いかけるように「ドルは買いだ」と言い出したとき。そこが撤退の合図だ。

なぜなら、市場の誰もが同じ方向を向いたときこそ反転のリスクが高まる。ファンドマネージャーの仕事は利幅を追うことではなく、リスクをコントロールしながら勝率を積み上げることだ。

経済指標は「結果」ではなく「予想との乖離」で見る

CPIや雇用統計の数値そのものは重要ではない。あなたが注目するのは、市場のコンセンサスとのズレ。予想が3.0で、結果が3.2だった。わずか0.2でも、金利市場が織り込みに動けば、その瞬間に為替市場も再評価される。

このわずかなズレが、ファンドの再ポジショニングのきっかけになる。あなたはそのズレが発生した直後に、何も言わずに仕掛けを入れる。

あなたのエントリーが、相場を動かす

そして最も重要な事実は、あなたの注文そのものが相場を動かすということ。ドル円を5000枚(5億ドル)買えば、レートは確実に上がる。そのとき、他のファンドもあなたの動きを察知して追随してくる。つまり、あなたは「相場を読む側」ではなく、「相場をつくる側」になる。

板の深さを測り、オプションの建玉を確認し、反対勢力のストップがどこにあるかを探る。そうしてあなたは、「動かす瞬間」を見定めてエントリーする。

この視点を持ったうえで、再びチャートを見てみてほしい。ただの値動きに見えていたものが、実は誰かが意思を持って作った流れだったと気づくだろう。

そしてその誰かとは、他でもない。もしあなたがファンドマネージャーならば、まさにあなたが仕掛ける立場にあるのだ。

こんなファンドマネージャーは破滅する

ファンド運用の世界で敗れるのは、決して凡庸な者だけではない。過去に市場を支配したカリスマが、たった一つの見誤りからすべてを失った例もある。ここでは、プロのファンドマネージャーだからこそ陥る高度な失敗パターンを挙げていく。

マクロ見通しに固執しすぎる

特にグローバルマクロ系のファンドに多いのが、自ら描いた長期シナリオに執着し、柔軟性を欠いたまま市場と乖離していくパターンだ。

実例としては、2000年代前半、アジア通貨が強含んでいた局面で、某著名ヘッジファンドが「中国バブル崩壊は時間の問題」として一貫して人民元ショートを構築。だが、人民元は管理通貨であり、市場原理では崩れなかった。結果、ファンドは3年かけて数億ドル規模の累積損失を抱え、解散へ追い込まれた。

これは「正しいが、早すぎたポジション」を、時間軸を誤って握り続けた典型例である。

レバレッジを「分散で無効化できる」と錯覚する

ポートフォリオを複数通貨や商品で分散させると、リスクも分散できた気になる。だが、ボラティリティが同時拡大したとき、分散されたポジションは一斉に逆流を始める。

2020年3月のコロナショック。通貨・株・債券・原油すべてが同時下落したこの局面で、リスクパリティ型のファンドが壊滅的損失を出した。レバレッジを低くしていたつもりが、すべての資産が同時に発火し、ストップロスが連鎖的に発動。このとき、複数の機関投資家向けマルチストラテジーファンドが資金流出に見舞われた。

レバレッジは、分散では制御できないという現実を忘れたマネージャーは、必ずリスクを読み違える。

執行の遅れを過小評価する

マーケットにおいて「正しい方向」が見えていても、それを適切なタイミングと方法で執行できなければ、意味がない。

機関投資家の世界では、意思決定から実行までに複数の承認プロセスやリスク部門のレビューが入る。ポジション構築の許可が下りた時点で、すでに価格が動いていた、というのは珍しくない。特にボラティリティの高い市場では、戦略が執行遅延で無力化する。

あるロンドン拠点の通貨ファンドは、トルコ中銀の政策転換を察知していたが、内部会議で2営業日費やした。その間にリラは5%近く動き、戦略は構築前に無効となった。

つまり、正しくても遅い資金は、マーケットでは弱者になる。

社内政治とパフォーマンス競争が判断を歪める

ファンドの運用現場では、純粋なマーケット判断ではない圧力が存在する。特に複数マネージャー制のマルチストラテジー系では、他の部門や経営陣との利害対立、投資委員会の介入、資金配分争いが、冷静な運用判断を曇らせる。

ある日系の資産運用会社では、アジア通貨への積極的投資が部内で物議を醸し、結果としてリスクを取りきれずにチャンスを逃した。その数週間後、米系ファンドが同じ通貨を買い上げ、大きな利益を得た。

組織内における「空気」や「上層部の好み」が、マーケット判断に勝るようになったとき、運用は組織の都合に引きずられ、破綻に向かう。

フローと構造の混同

為替市場では「今動いている流れ」と「市場構造そのもの」を峻別できなければならない。これを誤ると、短期的なフローに惑わされ、長期保有ポジションを不必要に巻き戻すことになる。

2022年秋、ドル円の買いが殺到した際、一部の国内ファンドが円安に追随し、先物と現物を同時に買い上げた。だがこの動きの本質は、決済日近いオプション取引と裁定ポジションの巻き戻しだった。

これを「トレンド」と誤解して追加ポジションを乗せたファンドは、数日後の反落で一気に含み損を抱えた。

流れと構造の違いを読み違えたとき、プロでも簡単に崩れる。

これらの失敗は、いずれも単純な判断ミスではない。むしろ高度に分析された戦略が、制度的歪みや時間軸の錯覚、組織力学の影響で崩れていく。

マーケットを読み違えるのではなく、マーケットの外側の力を読み違えることが、プロの敗北の原因になる。

【まとめ】為替は情報ではなく意志で動く

相場は誰かの意志によって動かされている。

その視点を持てるかどうかで、トレードの質は根本から変わる。

市場を動かすのは、ニュースでも指標でもない。

事前に準備され、構造的に設計された資金移動。

それこそがファンドマネージャーたちが動かす金の正体だ。

ソロスは、通貨制度そのものの矛盾に賭け、相場が崩れる前に動いた。

村上ファンドは企業改革の圧力を通じて、為替需給に構造的な歪みを生んだ。

カーライルグループは投資先の現地通貨調達を、何週間もかけて断続的に行った。

すべてに共通するのは、値動きが起きるよりも前に、仕掛けがあったことだ。

ファンド勢は、チャートの形を見てエントリーしているのではない。

相場の裏にある論理と需給をもとに、金を動かしている。

その痕跡は、ローソク足の重なり方や、板の偏り、時間帯の出来高、IMMポジションの傾きにかすかに表れる。

読み取れなければ、それはただのノイズだ。

だが、読み取れるようになれば、誰よりも早く次の展開を察知できる。

為替は見た目よりも深い。

そして、その深さを意識し始めたとき、あなたのトレードは「予想」から「読解」に変わる。

本当の勝負は、そこから始まる。