為替相場の流れが読めない。

指標やチャートに目を通しても、エントリーの判断に迷う。

そんな経験があるなら、通貨の強弱という視点が欠けている可能性が高い。

この記事では、通貨ごとの買われ方・売られ方を読み解き、トレード戦略に落とし込むための実践的な考え方を解説する。

テクニカルやファンダメンタルだけでは勝ちきれないと感じている中級以上のFXトレーダーには、ぜひ読んでもらいたい。

通貨の力関係を正しく捉えられるようになれば、どの通貨ペアを選ぶべきか、いつ仕掛けるべきかが明確になる。

この記事を読むことで、為替市場全体の構造を立体的に把握する目線が手に入る。

表面的な動きではなく、本質を読む力が養われるはずだ。

この記事は、専業トレーダーのケンタが執筆する。

なぜ通貨の強弱が重要なのか

どの通貨が買われ、どの通貨が売られているのか。

この力関係を知らずにエントリーしても、トレンドには乗れない。

トレンドは「強い通貨」と「弱い通貨」のあいだにしか生まれない。

これを理解すれば、チャートのどこを見ればいいかが変わってくる。

エントリーの精度も上がる。

無駄な逆張りも減る。

なにより、相場のリズムに乗れるようになる。

通貨の強弱は、いわば「市場の呼吸」だ。

この呼吸がわかれば、無理なく、自然にトレードできる。

テクニカルだけに頼って勝てないと感じているなら、まずここを見直すべきだ。

強弱の流れを読むことで、優位性のある通貨ペアを選べるようになる。

通貨ペアの選び方そのものが、変わるはずだ。

強弱分析が機能する場面と、そうでない場面

通貨の強弱分析は万能ではない。

だが、一定の条件下では非常に強力な武器になる。

たとえば、相場にテーマ性があるとき。

利上げ局面、地政学リスク、リスクオンやリスクオフの流れが出ている場面。

こうしたとき、市場は明確に「強い通貨」と「弱い通貨」を選び始める。

強弱分析が活きるのは、まさにこうした場面だ。

ドルが強いのか、ユーロが弱いのか、あるいはオセアニア通貨に資金が流れているのか。

それがわかれば、エントリーの精度はまるで変わる。

逆に、明確なテーマがないとき。

市場が方向感を失っているときは、通貨の強弱も入り乱れやすい。

こうした局面では、無理に強弱を当てにしない方がいい。

使いどころを間違えなければ、通貨の強弱は非常に強力だ。

その見極めこそが、実力差として表れる。

通貨の強弱はどうやって見るのか

一番シンプルなのは、通貨インデックスを見ることだ。

たとえば、ドルインデックス。これはドルの強さを相対的に表す指標としてよく知られている。

だが、他の通貨も同じように分析できる。

ユーロ、ポンド、円、豪ドル

通貨ごとの「単独の動き」を見る視点が必要になる。

強弱チャートを使えば、それぞれの通貨が市場でどう評価されているかが可視化できる。

いわゆる「ヒートマップ」や「通貨別のパフォーマンス一覧」だ。

ここで注目すべきは、値幅ではなく「方向性」。

今、どの通貨が他の通貨に対して一貫して買われているか。

逆に、複数の通貨に対して売られている通貨は何か。

この方向性の偏りを捉えるのが、強弱分析の核心だ。

実践的な通貨の強弱の使い方

強い通貨を買い、弱い通貨を売る。

これが基本だ。だが、現実の相場ではそう単純にはいかない。

たとえば、豪ドルが強く、円が弱いとする。

このとき、豪ドル円をロングすれば優位性が高いように見える。

だが、それだけでは不十分だ。

その組み合わせが「すでに走りすぎていないか」。

短期的に調整が入る場面ではないか。

そこまで見なければ、勝率は安定しない。

だからこそ、通貨の強弱を使うときには、他の要素と組み合わせることが必要になる。

・テクニカルのトレンド判断

・ファンダメンタルズの材料

・市場のテーマや地合い

こうした複数の要素と強弱を重ね合わせることで、初めて「武器」になる。

強い通貨を買えば勝てるわけではない。

強い通貨が、さらに買われる条件を探す必要がある。

その精度が、トレード全体の成績を押し上げていく。

通貨強弱×5分足ピボット水準でエントリー精度を上げる

通貨強弱チャートで最強通貨と最弱通貨を選んだら、それを「5分足のピボット水準」と組み合わせる。

ピボットR1〜R3、S1〜S3のうち、直近で最も意識されている水準にレートが近づいたとき、強い通貨は上抜け、弱い通貨は下抜けしやすい。

このタイミングで通貨ペアを構成し、5分足のローソク足が水準を抜けて確定した瞬間に乗る。

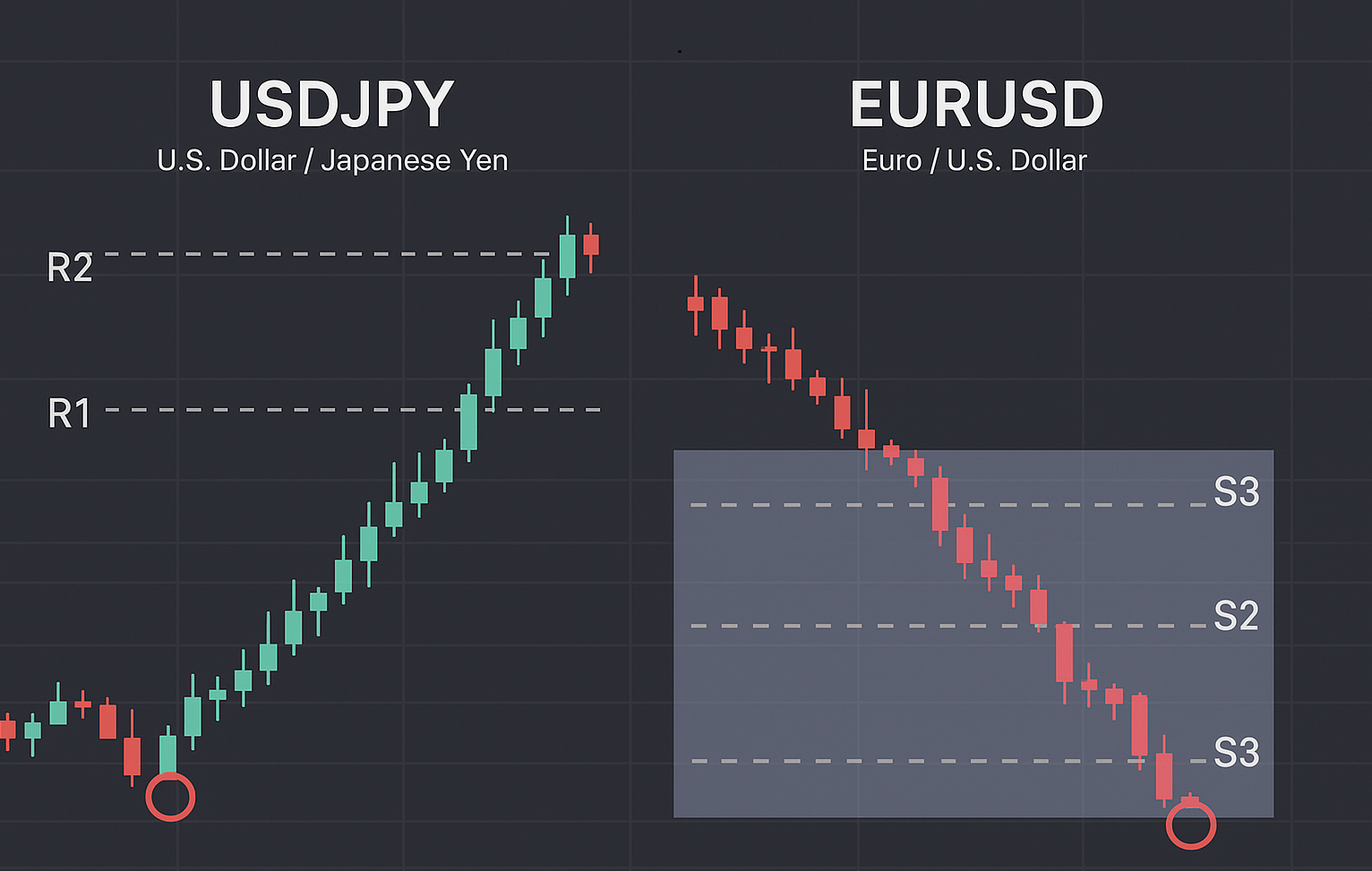

さあ、ここからは、USD/JPYとUER/USDに注目して、イメージを膨らませてみよう。

USD/JPYのロングエントリーを狙う。

赤いマル印が現値だ。

USD/JPYは上昇トレンド、EUR/USDは下落トレンドで、USDが強い状態だ。

通貨は円(JPY)とドル(USD)だけではないので、USD/JPYとEUR/USDが完全な反比例になるとは限らない。

ここでは、EUR/USDが下落トレンドをキープし、S3ゾーンを漂う間に、USD/JPYがR1を上抜けたところでのエントリーを狙う。

非常にシンプルな使いやすい手法なので、覚えておいてほしい。

プロが使う手法は意外とシンプルなことも多い。

強い通貨同士の「ダマシ」を利用した逆張りショート戦略

最強通貨と2番手の通貨が並んで買われている場合、強い通貨同士をぶつけた通貨ペア(例:ユーロドル・ポンドドルなど)ではボラティリティが極端に低下しやすい。

このとき、多くのスキャル勢が順張り方向にブレイクを期待するが、実際には「どちらも強い」ため、レンジの反転が起きやすい。

このレンジ上限下限でストップを浅く置いた逆張り戦略は、極めて勝率が高くなる。

通貨バスケット加重分析で「本当の買われすぎ通貨」を特定する

USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、CADJPYなど、すべてのクロス円におけるJPYの売買圧力を加重平均で数値化。

これにより「一時的なJPY売り」なのか「グローバルなJPY売り」なのかを区別できる。

後者であれば、その中で一番値幅が残っている通貨ペアを選び、トレンド追従で乗る。

ここから、通貨バスケット加重分析の具体例として、JPYバスケットを見ていこう。

JPYバスケット

JPYが売られているように見えても、それが一部の通貨ペアに限られた現象なのか、

それともクロス円全体に波及している「本格的な円売り」なのかを見極める。

ステップ①:対象とする通貨ペアを列挙

- USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、CADJPY(他にNZDJPY、CHFJPYなどでもOK)

ステップ②:各通貨ペアにおけるJPYの売買圧力を定量化

たとえば、5分足チャートでの直近1時間の上昇率を以下のように見る:

| 通貨ペア | 直近の上昇率 |

|---|---|

| USDJPY | +0.40% |

| EURJPY | +0.15% |

| GBPJPY | +0.35% |

| AUDJPY | +0.10% |

| CADJPY | +0.20% |

これらを加重平均(あるいは単純平均)して「JPY全体が売られている圧力の強さ」を算出する。

この場合、全体平均 = +0.24% → 明確な円売り圧力

ステップ③:一番出遅れている通貨ペアを特定

- 平均 +0.24% に対して、AUDJPYは +0.10% と出遅れ気味

- よって、「全体的なJPY売りが継続するなら、AUDJPYが今後最も上昇する可能性がある」と判断できる

ステップ④:戦略の決定

- JPYバスケットが一貫して買われている(売られている)ことを前提に、

- 最も出遅れた通貨ペアを押し目・戻りで狙う戦略が成立する

日本時間に買われ、ロンドンで売られる通貨の逆張り

ある通貨が東京時間で強く買われている場合、ロンドン勢の流動性流入で巻き戻されることが多い。

たとえば、東京時間にAUDが急騰した場合、ロンドン開始後にEURやGBPとの通貨ペアでAUD売りが優位になる。

通貨強弱の「時間帯による逆転性」に注目する戦略。

スワップ回避タイミングでの一時的な通貨売りを狙う

スワップ3倍デー(日本時間水曜早朝)を前に、高金利通貨(ZAR, TRY, MXNなど)が売られる傾向がある。

これはスワップポジションの手仕舞いによるもので、特に火曜深夜から水曜早朝にかけて顕著。

通貨強弱で一時的に高金利通貨が弱くなっているタイミングで、短期売りを仕掛ける。

強弱が転換する兆候をどう捉えるか

通貨の強弱は、常に固定されたものではない。

強い通貨が一転して売られ始める

弱かった通貨が急に買われ出す

こうした転換の初動を掴めれば、大きな利益につながる。

だが、そこでやってはいけないのが「ランキングの入れ替わりだけを見ること」だ。

順位の上下はあくまで結果であって、理由ではない。

重要なのは、その背後にある変化の兆しを感じ取ること。

具体的には、以下のような変化に注目すべきだ。

・ボラティリティの急拡大

・他の通貨に比べて異常に反応が早い

・市場のテーマに変化が出てきた

・要人発言、金利観測、地政学などの材料が浮上した

通貨の強さは「材料×市場心理」で決まる。

つまり、材料が変わり、市場の反応が変わった瞬間こそ、強弱が転換するサインだ。

ここで必要なのは、チャートよりもまず「ニュースと反応のズレ」に敏感になること。

材料が出たのに動かない。

逆に、材料が乏しいのに通貨が急変している。

こうした違和感を察知できると、他のトレーダーより一歩早く動ける。

同一通貨の強弱指数における「乖離収束」現象を利用する

通貨の強弱チャートにおいて、同一通貨の対各国通貨での騰落率が極端にバラけている状態(乖離)は、まもなく方向の調整が入るサイン。

たとえば、ユーロがEURUSDでは強く、EURGBPやEURJPYで弱いなら、どこかの市場参加者が方向を統一していない状態。

この状態は長く続かず、強弱は収束しやすい。

この収束直前に、最もブレが大きい通貨ペアでポジションを持つ。

市場センチメント指数との逆行を検出して強弱反転を読む

VIXやMOVE(債券のVIX)、Fear&Greed Indexと通貨強弱の乖離を見る。

たとえばリスクオンセンチメントが強いのに円が買われている場合、それは構造的な不安か、巻き戻しの前兆。

この矛盾が2〜3時間以上続けば、通貨強弱がひっくり返る可能性が高い。

センチメント系指標との連動の崩れを監視する。

分析の本質

通常、市場のリスク志向(リスクオン・リスクオフ)は以下のような通貨の動きと連動する。

リスクオン(楽観的)

株高・VIX低下・債券利回り上昇

→ 円売り・スイスフラン売り、資源国通貨(AUD、CADなど)買い

リスクオフ(悲観的)

株安・VIX上昇・債券買い(利回り低下)

→ 円買い・スイスフラン買い、資源国通貨売り

つまり、センチメントと為替の動きがリンクしている状態が正常であり、逆行が数時間継続する場合は、何か異変(構造不安・巻き戻し・騙し上げ/下げ)が潜んでいる可能性が高い。

具体例

ここでは、次のような市場の状況をイメージしてほしい。

VIX:15(低水準)→ リスクオン

MOVE:90(安定)→ 金利市場もリスクオン

Fear & Greed Index:Extreme Greed(極端な楽観)

これらの指標が、「リスクオン」の市場環境を明確に示している。

しかし為替市場では・・・

USDJPYが下落中(=円買い)

AUDJPYも下落中

通貨強弱ランキングではJPYが最強通貨、AUD・CADが最弱通貨

通常、リスクオン時にはJPYは売られるはず。

にもかかわらず「円買い」が進んでいるというのは、構造不安(中銀・地政学的問題、ヘッジ需要の急増)という状態か、リスク資産の利確による巻き戻しの兆候だ。

この乖離が2〜3時間以上継続していれば、通貨強弱の反転が近い可能性が高い。

そこで、戦略を考えてみよう。

①VIXやFear & Greedなどのセンチメント指標を定点観測

②為替の動きがセンチメントと逆に動き始めたら警戒

③2〜3時間継続確認後、通貨強弱の反転前提で

→強すぎたJPYの巻き戻し(=USDJPYロングなど)を狙う

損切りは乖離がさらに拡大するシナリオを想定して、やや深めに設定しよう。

通貨間金利スプレッドの変化と強弱の反応遅延を利用する

短期金利差(2年債)やOISスプレッドと、通貨強弱の反応に「ラグ」があることがある。

特に金利が動いているのに通貨がついてきていないときは、通貨の強弱転換の準備段階。

OISや金利先物の動向を先に見ておけば、通貨強弱の切り替わりに早く乗れる。

材料に対する価格反応が限定的なときは反転の前兆

材料(利上げ示唆・格下げ・要人発言)が出たにもかかわらず、通貨の強弱が「その方向に動かない」。

これは、その通貨がすでにポジション的に偏りすぎている可能性がある。

こうした「鈍い反応」は、高確率で逆方向への反転が起きる前兆。

とくにNY時間前後の指標でこの現象が出れば、逆張りを検討する。

オプションカット前後の強弱の動きで意図を読む

NYカット(日本時間23時)のオプション到達を意識した動きが、強弱に反映されるケースがある。

カット時間直前に一方向に強くなっていた通貨が、カット通過後に反転することが多い。

これはオプションプレイヤーによる操作の可能性があるため、その時間帯の強弱転換は極めて信頼性が高い。

強弱の変化が生む「相場の歪み」を狙う

強弱が明確であれば、トレンドは続きやすい。

だが、転換点では一時的に歪みが生じる。

その歪みを見つけ、狙い撃つことで、リスクリワードの高いトレードが可能になる。

たとえば、ドルが買われていた流れが一転し、金利観測や雇用統計を機に売られ始めたとする。

それまで買われていたドルストレートは調整に入る。

一方で、それまで弱かったユーロやポンドが急に強さを見せる。

こうした流れの変化点では、ポジションの巻き戻しや、新しいトレンドへの乗り換えが起きる。

つまり、方向が一気に変わるポイントであり、最もボラティリティが高くなる場面でもある。

このタイミングを見極めるには、「あえて逆を見る視点」が必要だ。

多くのトレーダーが同じ方向に傾きすぎたとき、相場は往々にして裏切る。

通貨の強弱を日々観察していれば、その微妙な変化に自然と気づけるようになる。

それはテクニカルでは捉えられない「市場の息づかい」そのものだ。

手法の目的と本質

強弱が極端に偏った状態は、必ず「巻き戻し」を内包している。

特にファンダメンタルズ主導の急変(FOMC・雇用統計・インフレ指標など)で、「ドル最強→ドル最弱」といった強弱の入れ替わりが起こる場面では、一時的に相場の歪み(=価格が本来の需給を超えて動きすぎている状態)が発生する。

その歪みの瞬間に飛び込むことで、

ロスカットが浅く

利益は大きく伸ばせる

損小利大の典型的なトレードが可能になる

具体例

たとえば、マーケットが次のようなシチュエーションにあるとしよう。

マーケットの環境・状況

・直近1週間で「ドルが最強通貨」となり、全体的にドル買いが進行している。

・EURUSD、GBPUSD、AUDUSDなど、すべてドルストレートが下落トレンド

・USDJPYは140円から145円まで急騰し、上昇が加速

このような状況のなか、米雇用統計で、非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に下回った。

その影響を受けて、金利先物市場が「年内の利下げ織り込み」に大きく傾いた。

結果として、

・ドル売りが一気に進行

・それまで強かったUSDが、一転して最弱通貨に転落

通貨強弱の反転例

| 通貨 | 13:00時点 | 16:00時点 |

|---|---|---|

| USD | +1.5% | -0.6% |

| EUR | -0.8% | +0.9% |

| GBP | -0.5% | +0.7% |

→ USDの強弱が劇的に崩れ、EUR・GBPが急上昇している

「相場の歪み」の発生箇所

USD売りが進行しているにもかかわらず、GBPUSDだけが一時的に下落している

その原因は、

GBPの材料出尽くし感や遅延反応

しかし通貨強弱上ではGBPが上昇トレンドに入り始めている

→ この瞬間、GBPUSDは本来上昇すべきにもかかわらず、一時的に売られた「歪み」が発生している

トレード戦略

GBPUSDが前回安値を割り込まずに切り返し始めた瞬間にロング

・ロスカット:直近の下ヒゲ(歪みの谷)割れ

・利確目標:通貨強弱的に上昇余地のある水準(前回高値・日足ピボットなど)

【補足】歪みを見極めるための視点

通貨強弱チャートを5分〜15分単位で継続的に監視

強いはずの通貨が一時的に下がる・弱いはずの通貨が急上昇する

→ このタイミングこそ「騙し」や「巻き戻し」が入りやすく、チャンスとなる

トレンド転換直前の流れに逆行する瞬間にフォーカスする

時間軸ごとに異なる通貨の強弱の使い方

通貨の強弱は、どのスタイルでも使える。

だが、使い方を間違えれば逆効果になる。

スキャル、デイトレ、スイング

れぞれの時間軸で、見るべき強弱の性質が異なる。

スキャルピングの場合

見るべきは、ごく短期の値動き。

その日の強弱ではなく、「直近30分〜1時間」で急に強まった通貨を探す。

たとえば、指標発表後にドルだけが一方的に買われている。

このとき、他の通貨はまだ動き出していない場合もある。

その瞬間に「まだ乗っていない通貨ペア」を探す。

要するに、出遅れた相関通貨にスキャルで入る。

これが通貨強弱を使ったスキャルの基本的な型だ。

無理に順張りで乗るより、強弱の「波が伝わるタイミング」を拾う方が、値幅も期待できる。

デイトレードの場合

見るべきは「日中全体の流れ」。

市場参加者が一貫してどの通貨を評価しているかを把握することが重要になる。

そのためには、東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間それぞれの強弱の変化を追う必要がある。

時間帯によって、評価される通貨が変わることもある。

特にロンドン〜ニューヨークの切り替えで、強弱が反転することもある。

その流れを読むには、ヒートマップや時系列の強弱チャートが役立つ。

値動きだけを追うのではなく、「何が強くなってきているか」「何が垂れてきているか」に着目する。

前半の時間で出た通貨の傾向が、後半で継続するなら、デイトレとして乗りやすい。

逆に変化の兆しが出たら、一度ポジションを見直す必要がある。

スイングトレードの場合

注目すべきは、週単位の資金の流れ。

短期的な強弱ではなく、「テーマの持続力」がカギになる。

たとえば、米国の利上げ観測が強まってきた。

ドルが全体的に強い流れにある。

その流れが今週も続くか、材料が反転するか──ここを見極める。

週足ベースで見て、複数通貨に対してドルが一貫して買われているなら、スイングとして乗る価値がある。

ただし、通貨ごとのテーマも交錯してくるため、単なる強弱だけで判断するのは危険だ。

ファンダメンタルズ、需給、ポジション動向などと合わせて判断する。

長期になればなるほど、強弱だけでなく「なぜその通貨が買われるのか」という背景が重要になる。

通貨ペアの選び方と組み合わせの精度

強い通貨を買い、弱い通貨を売る。

これが鉄則に見えるが、実は落とし穴もある。

通貨ペアは「組み合わせ」で初めて意味を持つ。

この選び方を誤れば、強弱の分析が無駄になる。

ここでは、通貨ペアの精度をどう高めるかを解説する。

ボラティリティがあるか

いくら強弱の差があっても、値幅がなければ利益にならない。

値動きが小さい通貨ペアは、勝っても伸びない。

反対に、強弱がそこまで明確でなくても、ボラティリティがあれば収益チャンスは生まれる。

だからまず確認すべきは、「動いているかどうか」だ。

過去1日、過去1週間での平均値幅をチェックする。

動いていない通貨ペアは、選ばなくていい。

相関関係に注意する

似た動きをする通貨を同時に持つと、リスクが重複する。

たとえば、ドル円とユーロ円を同時にロング。

どちらも「円売り」になっている場合、リスクが偏る。

このときは、別の地域、別のファンダメンタル背景を持つ通貨ペアを選ぶ。

たとえば、ドル円と豪ドルNZドルなど。

資源国通貨や高金利通貨を組み合わせると、相場の変化にも対応しやすくなる。

相関をずらすことで、リスク分散と利益チャンスの両立が可能になる。

ファンダメンタルの方向性は揃っているか

強い通貨が短期的に強くても、長期的には逆風かもしれない。

利上げが終わった通貨は、いずれ失速する。

反対に、まだ利上げが続く見込みのある通貨は、買われやすい。

ファンダメンタルが長期的に追い風か、向かい風か。

この方向性を把握しておくと、トレードの継続判断がしやすくなる。

たとえば、ポンドが短期的に強い。

だが、インフレがピークアウトし、次は利下げ観測が出ている。

その場合、ロングは短期勝負にすべきだと判断できる。

通貨の強弱が効きやすい相場、効かない相場

強弱の分析は万能ではない。

相場の地合いによって、通貨の強弱が「効くとき」と「効かないとき」がはっきり分かれる。

ここを見極めないと、正しい分析をしても結果が出ない。

むしろ、損失につながることすらある。

では、どんな相場で強弱が機能するのか。

逆に、避けるべきタイミングとはいつか。

テーマが明確な相場は、強弱がよく効く

たとえば、利上げサイクルが鮮明なとき。

市場は一方向に傾く。

強い通貨はひたすら買われ、弱い通貨は売られ続ける。

米国の利上げ、欧州の景気減速、中国の不安定さ。

こうした「材料のはっきりした時期」は、強弱が読みやすく、伸びやすい。

このタイミングで、強い通貨と弱い通貨を組み合わせる。

それだけでトレンドに乗れることも多い。

テーマがある相場では、市場全体の意思が一方向に集中する。

だから、強弱も素直に動く。

材料が散らばると、強弱はブレやすくなる

相場に明確な主役がいない。

全体の方向性が定まらない。

そんなとき、通貨の強弱は日によってコロコロ入れ替わる。

昨日はドルが強かったのに、今日は急に売られている。

ユーロも強いのか弱いのか、はっきりしない。

このような相場では、強弱に乗ってもすぐに裏切られる。

これは「横ばい相場」や「材料待ち」のときに多い。

ポジションを持っていると、無駄に振り回されやすい。

こういう地合いでは、通貨の強弱だけに頼るのは危険だ。

テクニカルとの整合性、ボラティリティの有無を慎重に見る必要がある。

強弱が機能する日、しない日をどう見極めるか

朝の段階で強弱が出ていない。

各通貨の動きがバラバラ。

こういう日は、無理にトレードしないという選択も正解だ。

逆に、東京時間から一貫した買われ方、売られ方が出ている。

その場合、ロンドン、ニューヨークと地合いが続きやすい。

強弱を使うなら、「一日を通して流れが続く可能性があるか」をまず判断する。

それができれば、エントリーの質は間違いなく上がる。

プロが見ている「強弱」の本質

表面上のランキングではない。

彼らが見ているのは、「なぜ買われているのか」「その流れが続くのか」。

通貨の強弱はあくまで結果であり、目的ではない。

本質を見ているトレーダーほど、強弱を「地図」のように使う。

今どこに資金が集中しているか。

その資金はどこから流れ、どこに向かっているのか。

市場全体を俯瞰する視点として活用している。

たとえば、ジョージ・ソロス。

彼は通貨危機や金利差を利用して、強弱の歪みに仕掛けた。

ファンダメンタルが極端に偏ったとき、通貨の強弱は一気に爆発する。

その瞬間を見逃さないことが、彼のスタイルだった。

また、ヘッジファンド勢はどうか。

短期筋やアルゴリズムが使っている「通貨バスケット」は、まさに強弱のローテーションを狙って設計されている。

たとえば、リスクオフになれば円やスイスフランが買われ、資源国通貨が売られる。

この流れは、1日単位ではなく「数時間単位」で回転する。

プロたちはそこに乗る。

だが、単に乗るだけではない。

「乗るべきタイミングまで待つ」ことこそが、彼らの本当の強さだ。

勝ち続ける個人トレーダーがやっていること

専業で安定している個人トレーダーたちも、同じような思考をしている。

毎朝、必ず「今日の強弱」をチェックする。

前日との違い、変化の兆し、ニュースとの整合性。

そこを見てから、ようやくチャートを開く。

彼らは、決して最初から通貨ペアを決めない。

まず、通貨ごとの圧力を見る。

そして、動きやすい組み合わせを探す。

たとえば、豪ドルが買われていて、円が売られている。

だが、すでに豪ドル円が伸び切っているなら、彼らは入らない。

そのかわり、豪ドルスイスのような「これから動きそうな場所」を探す。

強弱分析は、トレードの地図であり、フィルターだ。

「どこで戦うか」を明確にするための判断基準として使っている。

そして何よりも、「今日は勝てそうにない」と感じたら、入らない。

通貨の強弱を見て、トレードをしない決断ができる人こそ、結果を出している。

出回らない「通貨の強弱」本当の使い方

強弱の分析は、多くのトレーダーが使っている。

だが、負けている人ほど「見えているのに使えていない」。

なぜか。

答えは明確だ。

「相場全体のエネルギーの流れ」を無視して、通貨だけを見ているからだ。

為替市場の力学は「資本の逃避」と「選好」の連続

たとえば、ドルが買われている場面。

「単純にアメリカが強いから」ではない。

他の通貨から「逃げた結果」として、ドルに集まっていることもある。

このとき、表面的な強弱を見て「ドルが主導している」と誤解すると痛い目に遭う。

本当はユーロやポンドの崩れから逃げてきた「避難通貨」としてドルが買われているだけかもしれない。

この「資本の逃避と集中」の構造を把握するには、強弱を「流れ」で見る必要がある。

ヒートマップを1時間足単位で追っても足りない。

その背後にある、資本がなぜ動いているかまで読み解くことが、通貨強弱を武器に変える条件だ。

機関投資家が見ているのは「クロス通貨の構造変化」

個人はついドルストレート(ドル円、ユーロドル)ばかり見がちだ。

だが、機関投資家やファンドが仕掛けてくるのは、むしろクロス通貨の方だ。

豪ドル円、ユーロポンド、ポンドオージー。

このような通貨同士のぶつかり合いは、特定のテーマや地政学的要因に反応しやすい。

たとえば、ユーロが買われていると見えても、ユーロドルではなく「ユーロポンドの上昇」が主因かもしれない。

このとき、ユーロ円に乗っても噛み合わないことがある。

ファンドは、明確なストーリーを持ってクロス通貨に仕掛ける。

日銀の介入警戒、日本株への資金流入、欧州と英国の政治リスク。

通貨強弱は、その構造変化を映す鏡だ。

通貨強弱×オーダーブックの合わせ技

さらに進んだ活用法として、オーダーブックと組み合わせる手法がある。

オーダーブックとは、各通貨ペアにおける「どこに注文が溜まっているか」を示すデータ。

個人向けのものもあるが、使えるのは「水準」であって、量ではない。

たとえば、ドル円で144円台に大量の売り注文が並んでいる。

それでも通貨強弱でドル買いが続いていれば、その注文はブレイクされる可能性が高い。

このとき、通貨の強さと「注文の偏り」の食い違いを見る。

強い通貨が注文の壁を破って上昇する瞬間。

そこが、一番リスクリワードが高いエントリーポイントになる。

この視点は、個人トレーダーの中でも一部しか持っていない。

だが、極めて有効だ。

プロの世界ではむしろ常識に近い。

通貨強弱を武器に変えるためのルーティン

通貨の強弱をただ「眺めるだけ」では意味がない。

それを「戦略に落とし込むプロセス」がなければ、結果は一貫しない。

以下に、僕が毎日欠かさずやっている5つのステップを紹介する。

1. 東京時間の前に、世界の資金の流れを点検する

起床後すぐ、まず見るのは通貨ではなく「資本の向き」だ。

米株、米金利、原油、ゴールド、VIX指数。

その値動きに対して「為替市場がどう反応したか」を確認する。

ここで注目するのは、「ズレ」だ。

株が上がっているのにドルが買われている。

リスクオンに見えるのに円が強い。

このような不自然な反応が出ていれば、相場の地合いが変わる兆候。

この違和感を初動で掴めるかどうかが、その日の戦略を決めるカギになる。

2. 強弱マップは「前日比+直近の変化率」で見る

強弱チャートは単体で見ても意味が薄い。

重要なのは、「どの通貨が継続して強いか」と「急に動き出した通貨はどれか」。

僕は常に、前日比と直近30分〜1時間の強弱変化率を並べて見る。

継続して買われている通貨は、資本が腰を据えて入っている。

逆に、急に強くなった通貨は短期勢やフローの影響が出ている。

この両方を見比べることで、「今日の本命通貨」が浮き上がってくる。

3. ファンダと照らし合わせて「理由」を探す

強い通貨、弱い通貨が見えても、必ずファンダメンタルズで裏付けを取る。

金利、インフレ、要人発言、指標、地政学

材料なしで動いているなら、それは「続かない動き」の可能性が高い。

逆に、強い材料があるのに値動きが鈍い通貨は、「これから動く」候補になる。

通貨強弱は、先に値が動き、あとから材料が出ることもある。

その前後関係を、僕は丁寧に検証している。

4. 「その通貨を、どの通貨とぶつけるか」を選ぶ

ここが非常に重要なポイントだ。

強い通貨がわかっても、適切な組み合わせを選ばなければ意味がない。

僕は常に、「相手にする通貨の質」を見ている。

たとえば、豪ドルが強い。

そのときに、円・スイス・NZドルと順に組み合わせてみて、「最も値幅が残っている通貨ペア」を選ぶ。

テクニカル的に見ても「ブレイク寸前か、抜けたばかりか」が条件になる。

通貨強弱のペア選定は、単なるランキングではなく「伸びしろとの兼ね合い」だ。

5. ポジション管理は、強弱の変化に合わせて調整

トレード中も、常に強弱の入れ替わりを監視している。

新しい材料、ロンドン勢の参入、指標のサプライズ。

これらによって通貨の力関係は簡単にひっくり返る。

ポジションを持ったあとでも、「最初の仮説が崩れていないか」を確認し続ける。

強かった通貨が中立になった瞬間。

他の通貨に主導権が移った兆し。

そうした変化を感じたら、利益が出ていても迷わず一部を利確する。

ポジションに執着しない。

それが通貨強弱を軸に戦う者の、最も重要なマインドセットだ。

最後に

通貨の強弱は、目の前のチャートより先に市場の真意を映し出す。

だが、それを「どう捉えるか」「どう扱うか」で結果は分かれる。

大切なのは、常に仮説を持つこと。

なぜこの通貨が強いのか。

その強さは本物か、一時的か。

それが変化するタイミングは、どこに現れるのか。

答えは、毎日の観察と検証の中にある。

ルーティンを持ち、思考を重ねることで、通貨の流れが読めるようになる。

通貨の強弱とは、テクニックではなく視点だ。

それを持てるかどうかが、トレーダーとしての結果を分ける。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。